《政府会计准则第7号——会计调整》解读

主讲:昝志宏

▪ 目 录

一、《会计调整》具体准则制定的意义与原则

二、《会计调整》具体准则的范围与事项说明

三、《会计调整》具体准则的重点要点解读

四、《会计调整》具体准则的操作案例

一、《会计调整》具体准则制定的意义与原则

为了积极贯彻落实党的十八届三中全会精神,加快推进政府会计改革,构建统一、科学、规范的政府会计标准体系和权责发生制政府综合财务报告制度,2015年10月23日,财政部长签署财政部令第78号公布《政府会计准则——基本准则》,自2017年1月1日起施行。

《基本准则》作为政府会计的“概念框架”,统驭政府会计具体准则和政府会计制度的制定,并为政府会计实务问题提供处理原则,为编制政府财务报告提供基础标准。

为了加快建立政府会计准则体系,财政部根据《政府会计准则——基本准则》,制定印发了政府会计具体准则1-8号,即:存货、投资、固定资产、无形资产、公共基础设施、政府储备物资、会计调整和负债具体准则。

具体准则主要规定政府发生的经济业务或事项的会计处理原则,具体规定经济业务或事项引起的会计要素变动的确认、计量和报告。

为了适应权责发生制政府综合财务报告制度改革需要,规范政府负债的确认、计量和相关信息的披露,提高会计信息质量,根据《政府会计准则——基本准则》,财政部2018年11月9日制定了《政府会计准则第7号——会计调整》,自2019年1月1日起施行。

(一)制定《会计调整》具体准则的意义

制定会计调整准则,主要有以下三点考虑:

1.建立健全政府会计准则体系的需要

按照《改革方案》要求,2020年之前要建立起具有中国特色的政府会计准则体系。无论从企业会计准则还是国际公共部门会计准则的经验看,关于会计政策、会计估计变更、会计差错更正和报告日后事项(以下统称“会计调整”)的会计处理规定,都是政府会计准则体系的重要组成部分。

2.规范各类会计调整事项处理的需要

现行财政总预算会计制度、行政事业单位会计制度中,对于会计调整的处理没有统一明确的规定,实务中对上述会计调整业务的处理方法很不规范,也很不统一,一定程度上降低了会计信息质量。近年来,审计部门、会计实务界等多次建议对此问题予以规范。

3.确保政府会计标准体系内在协调一致的需要

按照《改革方案》,政府会计标准体系采用了“准则+制度”的模式,目前,《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》对会计差错等调整事项已经从账务处理角度进行了一些规范,《政府会计制度》与行政事业单位会计制度新旧衔接规定对国家法定会计政策、会计估计变更等事项也进行了规范,但这些规定不系统,缺乏统一的会计处理原则和方法,需要制定具体准则进行系统规范。

(二)制定《会计调整》具体准则遵循的原则

制定《会计调整》具体准则遵循的三个原则

1.借鉴相关企业会计准则制度和国际公共部门会计准则

现行企业会计准则制度和国际公共部门会计准则均对会计调整的处理进行了规定,很多原则与方法值得政府会计借鉴。因此,会计调整具体准则结合政府会计主体特点,积极借鉴了《企业会计制度》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》以及《国际公共部门会计准则第3号——会计政策、会计估计变更和差错》《国际公共部门会计准则第14号——报告日后事项》等会计准则制度中相关内容。

2.立足我国政府会计主体实务,着力提高可操作性

从满足政府会计主体核算需要出发,坚持问题导向,对会计调整的处理进行规范;同时,考虑到政府会计主体的核算现状,在借鉴企业会计准则制度和国际相关准则时,力求原则明确、方法简化、语言接地气,尽可能减少专业判断,以提高准则的可操作性。

3.与相关政策做好协调

会计调整不仅涉及会计账务处理和报表的调整,还涉及会计基础工作规范、预决算管理等政策。因此,在会计调整准则制定过程中,不仅着眼于会计调整事项,还充分考虑了决算管理等调整事项;不仅规定会计处理,还力求做好与相关政策的协调。

二、《会计调整》具体准则的范围与事项说明

(一)《会计调整》具体准则的范围与主要内容

本准则名称为“会计调整”,范围包括会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正和报告日后事项的会计处理规定,这种体例安排借鉴了《企业会计制度》(2000年)第十章“会计调整”的写法,但在具体处理原则和方法上充分考虑了政府会计主体的特点。

具体而言,会计调整准则共七章23条,主要内容如下:

第一章为总则,主要规定本准则制定依据,会计调整、会计政策、会计估计、会计差错、报告日后事项等基本概念,以及具体会计政策和会计估计的确定程序等。

第二章为会计政策及其变更,主要规定会计政策及其变更的确认、追溯调整法和未来适用法在会计政策变更中的应用等。

第三章为会计估计变更,主要规定会计估计变更的确认、未来适用法在会计估计变更中的应用。

第四章为会计差错更正,主要规定本期发现的会计差错以及报告日后期间发现的会计差错的会计处理。

第五章为报告日后事项,主要规定报告日后调整事项的会计处理和非调整事项的披露。

第六章为披露,主要规定财务报表附注中应当披露的与会计调整相关的内容。

第七章为附则,主要规定本准则的例外事项和生效日期。

(二)会计调整具体准则需要说明的重要事项

关于会计调整具体准则,需要说明的重要事项有以下五个方面:

1.关于会计政策变更及追溯调整法

现行企业会计准则和国际公共部门会计准则规定,会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息的,应当采用追溯调整法处理,但确定该项会计政策变更累积影响数不切实可行的,应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用变更后的会计政策。在当期期初确定会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行的,应当采用未来适用法处理。

考虑到“不切实可行”的规定需要会计人员有相当的专业判断,为了简化实务操作,会计调整准则适当简化了追溯调整法的会计处理,且没有引入“不切实可行”的规定。对于会计政策变更的影响或者累积影响数不能合理确定的,要求政府会计主体均采用未来适用法进行处理。

2.关于会计差错重要性的判断标准

对于会计差错更正,现行企业会计准则和国际公共部门会计准则均分别重要性和非重要性作出不同规定,但并未在准则中明确重要性的判断标准。为了提高可操作性,会计调整准则对重要性标准进行了规定,即“重大会计差错,一般是指差错的性质比较严重或差错的金额比较大。该差错会影响报表使用者对政府会计主体过去、现在或者未来的情况作出评价或者预测,则认为性质比较严重,如未遵循政府会计准则制度、财务舞弊等原因产生的差错。

通常情况下,导致差错的经济业务或事项对报表某一具体项目的影响或累积影响金额占该类经济业务或事项对报表同一项目的影响金额的10%及以上,则认为金额比较大”。此外还规定,政府会计主体滥用会计政策、会计估计及其变更,应当作为重大会计差错予以更正。

3.关于重大前期差错的会计处理方法

现行企业会计准则和国际公共部门会计准则采用“追溯重述法”对重大前期差错进行会计处理,虽然追溯重述法与追溯调整法概念不同,但会计处理方法一致。

4.关于报告日后事项

由于现行政府会计准则制度中没有明确提出“资产负债表日”这一概念,因此,会计调整准则借鉴国际公共部门准则的规定,采用了“报告日后事项”的概念,并将其界定为“报告日(年度报告日通常为12月31日)至报告批准报出日之间发生的需要调整或说明的事项,包括调整事项和非调整事项两类”。

5.关于预算会计调整

考虑到实务中预算会计涉及的会计政策变更和会计估计变更情形很少,即使存在,一般也是法定政策变更,国务院财政部门会在变更同时统一出台相关规定,因此会计调整准则关于会计政策变更、会计估计变更的会计处理原则仅适用政府财务会计。

另外,会计调整准则关于预算会计前期重大会计差错的处理未要求调整可比期间的预算结转结余,主要考虑决算报告经人大批准后不应再做调整。

此外,鉴于财政总预算会计及部门决算工作的特殊要求,会计调整准则在附则部分规定,财政总预算会计中涉及的会计调整事项,按照《财政总预算会计制度》和财政部其他相关规定处理。

行政事业单位预算会计涉及的会计调整事项,按照部门决算报告制度有关要求进行披露。

三、《会计调整》具体准则的重点要点解读

(一)总则

1.本准则制定依据

为了规范政府会计调整的确认、计量和相关信息的披露,根据《政府会计准则——基本准则》,制定本准则。

2.准则规范的范围

本准则所称会计调整,是指政府会计主体因按照法律、行政法规和政府会计准则制度的要求,或者在特定情况下对其原采用的会计政策、会计估计,以及发现的会计差错、发生的报告日后事项等所作的调整。

本准则所称会计政策,是指政府会计主体在会计核算时所遵循的特定原则、基础以及所采用的具体会计处理方法。特定原则,是指政府会计主体按照政府会计准则制度所制定的、适合于本政府会计主体的会计处理原则。具体会计处理方法,是指政府会计主体从政府会计准则制度规定的诸多可选择的会计处理方法中所选择的、适合于本政府会计主体的会计处理方法。

本准则所称会计估计,是指政府会计主体对结果不确定的经济业务或者事项以最近可利用的信息为基础所作的判断,如固定资产、无形资产的预计使用年限等。

本准则所称会计差错,是指政府会计主体在会计核算时,在确认、计量、记录、报告等方面出现的错误,通常包括计算或记录错误、应用会计政策错误、疏忽或曲解事实产生的错误、财务舞弊等。

本准则所称报告日后事项,是指自报告日(年度报告日通常为12月31日)至报告批准报出日之间发生的需要调整或说明的事项,包括调整事项和非调整事项两类。

(二)会计政策及其变更

1.会计政策及其变更的确认

政府会计主体应当对相同或者相似的经济业务或者事项采用相同的会计政策进行会计处理。但是,其他政府会计准则制度另有规定的除外。

政府会计主体采用的会计政策,在每一会计期间和前后各期应当保持一致。但是,满足下列条件之一的,可以变更会计政策:

(1)法律、行政法规或者政府会计准则制度等要求变更。

(2)会计政策变更能够提供有关政府会计主体财务状况、运行情况等更可靠、更相关的会计信息。

2.不属于会计政策变更的内容

下列各项不属于会计政策变更:

(1)本期发生的经济业务或者事项与以前相比具有本质差别而采用新的会计政策。

(2)对初次发生的或者不重要的经济业务或者事项采用新的会计政策。

3.追溯调整法的定义

政府会计主体应当按照政府会计准则制度规定对会计政策变更进行处理。政府会计准则制度对会计政策变更未作出规定的,通常情况下,政府会计主体应当采用追溯调整法进行处理。

追溯调整法,是指对某项经济业务或者事项变更会计政策时,视同该项经济业务或者事项初次发生时即采用变更后的会计政策,并以此对财务报表相关项目进行调整的方法。

4.追溯调整法的应用

采用追溯调整法时,政府会计主体应当将会计政策变更的累积影响调整最早前期有关净资产项目的期初余额,其他相关项目的期初数也应一并调整;涉及收入、费用等项目的,应当将会计政策变更的影响调整受影响期间的各个相关项目。

会计政策变更的累积影响,是指按照变更后的会计政策对以前各期追溯计算的最早前期各个受影响的净资产项目以及其他相关项目的期初应有金额与现有金额之间的差额;会计政策变更的影响,是指按照变更后的会计政策对以前各期追溯计算的各个受影响的项目变更后的金额与现有金额之间的差额。

5.编制比较财务报表的注意事项

政府会计主体按规定编制比较财务报表的,对于比较财务报表可比期间的会计政策变更影响,应当调整各该期间的收入或者费用以及其他相关项目,视同该政策在比较财务报表期间一直采用。对于比较财务报表可比期间以前的会计政策变更的累积影响,政府会计主体应当调整比较财务报表最早期间所涉及的期初净资产各项目,财务报表其他相关项目的期初数也应一并调整。

6.未来适用法的应用

会计政策变更的影响或者累积影响不能合理确定的,政府会计主体应当采用未来适用法对会计政策变更进行处理。

未来适用法,是指将变更后的会计政策应用于变更当期及以后各期发生的经济业务或者事项,或者在会计估计变更当期和未来期间确认会计估计变更的影响的方法。

采用未来适用法时,政府会计主体不需要计算会计政策变更产生的影响或者累积影响,也无需调整财务报表相关项目的期初数和比较财务报表相关项目的金额。

(三)会计估计变更

1.会计估计变更的确认

政府会计主体据以进行估计的基础发生了变化,或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化,可能需要对会计估计进行修订。会计估计变更应以掌握的新情况、新进展等真实、可靠的信息为依据。

2.会计估计变更采用未来适用法的应用

政府会计主体应当对会计估计变更采用未来适用法处理。

会计估计变更时,政府会计主体不需要追溯计算前期产生的影响或者累积影响,但应当对变更当期和未来期间发生的经济业务或者事项采用新的会计估计进行处理。

会计估计变更仅影响变更当期的,其影响应当在变更当期予以确认;会计估计变更既影响变更当期又影响未来期间的,其影响应当在变更当期和未来期间分别予以确认。

政府会计主体对某项变更难以区分为会计政策变更或者会计估计变更的,应当按照会计估计变更的处理方法进行处理。

(四)会计差错更正

1.会计差错的处理原则:

政府会计主体在本报告期,即本期发现的会计差错,应当按照以下原则处理:

(1)本期发现的与本期相关的会计差错,应当调整本期报表(包括财务报表和预算会计报表)相关项目。

(2)本期发现的与前期相关的重大会计差错,如影响收入、费用或者预算收支的,应当将其对收入、费用或者预算收支的影响或者累积影响调整发现当期期初的相关净资产项目或者预算结转结余,并调整其他相关项目的期初数;如不影响收入、费用或者预算收支的,应当调整发现当期相关项目的期初数。经上述调整后,视同该差错在差错发生的期间已经得到更正。

与前期相关的重大会计差错的影响或者累积影响不能合理确定的,政府会计主体对本期发现的与前期相关的非重大会计差错,应当将其影响数调整相关项目的本期数。

重大会计差错,是指政府会计主体发现的使本期编制的报表不再具有可靠性的会计差错,一般是指差错的性质比较严重或者差错的金额比较大。该差错会影响报表使用者对政府会计主体过去、现在或者未来的情况作出评价或者预测,则认为性质比较严重,如未遵循政府会计准则制度、财务舞弊等原因产生的差错。通常情况下,导致差错的经济业务或者事项对报表某一具体项目的影响或者累积影响金额占该类经济业务或者事项对报表同一项目的影响金额的10%及以上,则认为金额比较大。

政府会计主体滥用会计政策、会计估计及其变更,应当作为重大会计差错予以更正。

(3)本期发现的与前期相关的非重大会计差错,应当将其影响数调整相关项目的本期数。

2.报告日发现的报告期以前期间的会计差错的处理

政府会计主体在报告日至报告批准报出日之间发现的报告期以前期间的重大会计差错,应当视同本期发现的与前期相关的重大会计差错,比照本准则第十四条(二)的“本期发现的与前期相关的重大会计差错”规定的原则进行处理。

政府会计主体在报告日至报告批准报出日之间发现的报告期间的会计差错及报告期以前期间的非重大会计差错,应当按照本准则第五章报告日后事项中的调整事项进行处理。

3.比较财务报表期间的会计差错处理

政府会计主体按规定编制比较财务报表的,对于比较财务报表期间的重大会计差错,应当调整各该期间的收入或者费用以及其他相关项目;对于比较财务报表期间以前的重大会计差错,应当调整比较财务报表最早期间所涉及的各项净资产项目的期初余额,财务报表其他相关项目的金额也应一并调整。

对于比较财务报表期间和以前的非重大会计差错,以及影响或者累积影响不能合理确定的重大会计差错,应当调整相关项目的本期数。

(五)报告日后事项

1.报告日后调整事项的确认

报告日以后获得新的或者进一步的证据,有助于对报告日存在状况的有关金额作出重新估计,应当作为调整事项,据此对报告日的报表进行调整。调整事项包括已证实资产发生了减损、已确定获得或者支付的赔偿、财务舞弊或者差错等。

2.报告日以后发生的调整事项的会计处理

报告日以后发生的调整事项,应当如同报告所属期间发生的事项一样进行会计处理,对报告日已编制的报表相关项目的期末数或者本期数作相应的调整,并对当期编制的报表相关项目的期初数或者上期数进行调整。

3.非调整事项的披露

报告日以后才发生或者存在的事项,不影响报告日的存在状况,但如不加以说明,将会影响报告使用者作出正确估计和决策,这类事项应当作为非调整事项,在财务报表附注中予以披露,如自然灾害导致的资产损失、外汇汇率发生重大变化等。

(六)披露

1.财务报表附注中披露的信息内容

政府会计主体应当在财务报表附注中披露如下信息:

(1)会计政策变更的内容和理由、会计政策变更的影响,以及影响或者累积影响不能合理确定的理由。

(2)会计估计变更的内容和理由、会计估计变更对当期和未来期间的影响数。

(3)重大会计差错的内容和重大会计差错的更正方法、金额,以及与前期相关的重大会计差错影响或者累积影响不能合理确定的理由。

(4)与报告日后事项有关的下列信息:

财务报告的批准报出者和批准报出日。

每项重要的报告日后非调整事项的内容,及其估计对政府会计主体财务状况、运行情况的影响;无法作出估计的,应当说明其原因。

2.以后的会计期间不需要重复披露

政府会计主体在以后的会计期间,不需要重复披露在以前期间的财务报表附注中已披露的会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正的信息。

(七)附则

1.本准则的例外事项

财政总预算会计中涉及的会计调整事项,按照《财政总预算会计制度》和财政部其他相关规定处理。

行政事业单位预算会计涉及的会计调整事项,按照部门决算报告制度有关要求进行披露。

2.本准则的生效日期

本准则自2019年1月1日起施行。

四、《会计调整》具体准则的操作案例

(一)会计政策变更的会计处理

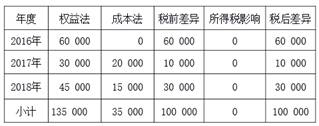

【案例1】

甲单位为一般事业单位,经有关部门批准,用自行开发的专利技术,于2016年1月1日对A股份有限公司进行投资,其投资占甲股份有限公司表决权资本的30%,并具有重大影响。该单位按照原会计制度规定,按成本法核算了该长期投资,初始投资成本200万元。

从2019年1月1日起按照《政府会计准则第2号——投资》规定,政府会计主体有权决定被投资单位的财务和经营政策的,通常应采用权益法核算,并要求对这项会计政策变更按追溯调整法进行会计处理。

假定A股份有限公司2016年、2017年、2018年实现净利润分别为200 000元、100 000元、150 000元。甲单位2017年、2018年分回现金股利分别为20 000元和15 000元。甲单位和A股份有限公司的所得税率均为25%。

根据资料甲单位的会计政策累计影响数如表1所示。

表1:

甲单位的会计政策累计影响数计算表

单位:元

甲单位在2016年、2017年、2018年三年间按成本法和权益法核算A股份有限公司的投资收益及长期股权投资的账面税前差异为100 000元;

由于甲单位与A股份有限公司的所得税率相同,甲单位从A股份有限公司分回的利润已在A股份有限公司交纳了所得税,故不需要再计算交纳所得税,按权益法与按成本法核算对所得税均无影响,因此,所得税影响为零,税后差异也为100 000元。即甲单位由成本法改为权益法的累积影响数为100 000元。

甲单位在2016年、2017年、2018年三年间按成本法和权益法核算A股份有限公司的投资收益及长期股权投资的账面税前差异为100 000元;

由于甲单位与A股份有限公司的所得税率相同,甲单位从A股份有限公司分回的利润已在A股份有限公司交纳了所得税,故不需要再计算交纳所得税,按权益法与按成本法核算对所得税均无影响,因此,所得税影响为零,税后差异也为100 000元。即甲单位由成本法改为权益法的累积影响数为100 000元。

甲单位会计处理如下:

(1)调整会计政策变更累积影响数。

借:长期股权投资——A股份有限公司 100 000

贷:累计盈余 100 000

(2)报表调整。

甲单位在编制2019年度的财务报表时,应调整资产负债表的年初数;收入费用表上年数;净资产变动表的上年数也应作相应调整。调整项目如下:

资产负债表年初数:

调增“长期股权投资”项目10万元;调增“累计盈余”项目10万元。

收入费用表上年数:

“投资收益”项目增加3万元(4.5-1.5=3)。

净资产变动表本年年初余额:

“累计盈余”项目增加10万元。

(3)附注说明。

甲单位按《政府会计准则第2号——投资》的规定,对A股份有限公司的投资原按成本法,从2019年1月1日起改按权益法核算,此项会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初累计盈余及长期股权投资的期初数;收入费用的上年数栏,已按调整数字填列;净资产变动表也已按调整数字填列。此项会计政策变更的累积影响数为100 000元;2018年的本年盈余调增了

30 000元;2018年期初累计盈余调增了70 000元。

【案例2】

某事业单位2015年1月1日购入一台计算机设备,价值80 000元,估计使用年限8年,按直线法折旧。至2019年初,由于新技术的发展等原因,需要对原估计的使用年限作出修正,修改后该设备的耐用年限6年。

单位对上述估计变更的处理方式如下:

(1)不调整以前各期折旧,也不计算累计影响数。

(2)变更日以后发生的经济业务改按新估计计提折旧。

按原估计直线法下每年折旧额为10 000元,已折旧4年,共计40 000元,固定资产净值

40 000元,则第五年相关科目的期初余额如下:

固定资产原值 80 000

减:固定资产累计折旧 40 000

固定资产净值 40 000

改变估计使用年限后,2019年起每年的折旧费用为20 000元【40 000÷(6-4)】。2019年不必对以前年度已提折旧进行调整,只需按重新预计的使用年限计算确定年折旧费用,编制分录如下:

借:单位管理费用 20 000

贷:固定资产累计折旧 20 000

(3)附注说明。

本单位一台管理用设备,原始价值80 000元,原估计使用年限8年,按直线法计提折旧。由于新技术的发展,该设备已不能按原估计使用年限计提折旧,本单位于2019年初变更该设备的耐用年限为6年,以反映该设备的真实耐用年限。估计变更影响本年盈余减少数为20 000元。

【案例3】

某事业单位在2019年5月份发现,2018年漏记一项经营用固定资产的折旧费用150 000元。假如该类经济业务或事项对报表影响金额的10%及以上,所得税率为25%。

1.分析会计差错的影响数。

2018年少计折旧费用150 000元;多计所得税费用37 500元(150 000x25%);多计累计盈余112 500元;多计其他应交税费37 500元(150 000x25%)。

2.编制有关项目的调整分录。

(1)补提折旧:

借:以前年度盈余调整——经营费用 150 000

贷:固定资产累计折旧 150 000

(2)调整应交所得税:

借:其他应交税费——单位应交所得税 37 500

贷:以前年度盈余调整——所得税费用 37 500

(3)将“以前年度盈余调整”科目余额转入累计盈余:

借:累计盈余 112 500

贷:以前年度盈余调整 112 500

3.财政报表调整(财务报表略)。

单位在列报2019年财务报表时,应调整2019年资产负债表有关项目的年初余额,收入费用表有关项目及净资产变动表的上年金额也应进行调整。

(1)资产负债表项目的调整:

由于调增固定资产累计折旧150 000元,使固定资产净值较少150 000元;调减其他应交税费37 500元;调减累计盈余112 500元。

(2)收入费用表项目的调整:

调增经营费用上年金额150 000元;调减所得税费用上年金额37 500元;调减本年盈余上年金额112 500元。

(3)净资产变动表项目的调整:调减以前年度盈余调整更正项目中累计盈余上年金额112 500元。

此例中未发生现金收支业务,不需要进行预算会计处理。

【案例4】

甲事业单位因专利侵权被起诉。2×19年12月31日法院尚未判决,参考单位法律顾问对此案件诉讼结果可能性的评估和判断,甲事业单位确认了500万元的预计负债。

2×20年2月20日,在单位2×19年度报告批准报出之前,法院作出判决,要求单位支付赔偿款700万元。

本例中,单位在2×19年12月31日结账时已经知道对方胜诉的可能性较大,但不能知道法院判决的确切结果,因此,确认了500万元的预计负债。

2×20年2月20日法院判决结果为单位预计负债的存在提供了进一步的证据。

此时,按照2×19年12月31日存在状况编制的财务报表和预算会计报表所提供的信息已不能真实反映单位的实际情况,应据此对财务报表和预算会计报表相关项目的数字进行调整。

【案例5】

甲事业单位2×19年10月向乙公司出售一批科技含量较高的原材料,价款为2 000万元,根据销售合同,乙公司应在收到原材料后3个月内付款。至2×19年12月31日,乙公司尚未付款。

假定甲事业单位在编制2×19度财务报告和预算报告时有两种情况:

(1)2×19年12月31日甲事业单位根据掌握的资料判断,乙公司有可能破产清算,估计该应收账款将有20%无法收回,故按20%的比例计提坏账准备;2×20年1月20日,甲事业单位收到通知,乙公司已被宣告破产清算,甲事业单位估计70%的债权无法收回。

(2)2×19年12月31日乙公司的财务状况良好,甲事业单位预计应收账款可按时收回;2×20年1月20日,乙公司发生重大火灾,导数甲公司50%的应收账款无法收回。

2×20年3月15日,甲事业单位的财务报告和决算报告经批准对外公布。

本例中,(1)导致甲事业单位应收账款无法收回的事实是乙公司财务状况恶化,该事实在报告日已经存在,乙公司被宣告破产只是证实了报告日乙公司财务状况恶化的情况。因此,乙公司破产导致甲事业单位应收款项无法收回的事项属于调整事项。

本例中,(2)导致甲事业单位应收账款损失的因素是火灾,火灾是不可预计的,应收账款发生损失这一事实在报告日以后才发生。因此,乙公司发生火灾导致甲事业单位应收款项发生坏账的事项属于非调整事项。

【案例6】

甲事业单位与乙公司签订一项销售合同,合同中订明甲事业单位应在2×19年8月销售给乙公司一批新材料。由于甲事业单位未能按照合同发货,致使乙公司发生重大经济损失。

2×19年12月,乙公司将甲事业单位告上法庭,要求甲事业单位赔偿450万元。

2×19年12月31日法院尚未判决,甲事业单位按负债准则对该诉讼事项确认预计负债300万元。

2×20年2月10日,经法院判决甲事业单位应赔偿乙公司400万元,甲、乙双方均服从判决。

判决当日,甲事业单位向乙公司支付赔偿款400万元。

甲事业单位、乙公司2×19年所得税汇算清缴均在2×20年3月20日完成(假定该项预计负债产生的损失不允许在预计时税前抵扣,只有在损失实际发生时,才允许税前抵扣)。

本例中,2×19年2月10日的判决证实了甲事业单位、乙公司在报告日(即2×19年12月31日)分别存在现时赔偿义务和获赔权利。因此,甲事业单位和乙公司都应将“法院判决”这一事项作为调整事项进行处理。甲事业和乙公司2×19年所得税汇算清缴均在2×20年3月20日完成。因此,应根据法院判决结果调整报告年度应纳税所得额和应纳所得税税额。

财务会计处理:

(1)2×20年2月10日,调整已确认的预计负债金额,并调整所得税费用:

借:以前年度盈余调整——其他费用 1 000 000

贷:其他应付款 1 000 000

借:其他应交税费——单位应交所得税 1 000 000

贷:以前年度盈余调整——所得税费用 1 000 000

(4 000 000×25%)

借:预计负债 3 000 000

贷:其他应付款 3 000 000

借:其他应付款 4 000 000

贷:银行存款 4 000 000

(2)将“以前年度盈余调整”科目余额转入累计盈余:借贷相抵之后为零。

(3)调整报告年度财务报表:

①资产负债表项目的年末数调整:

调增其他应付款400万元,调减其他应交税费100万元,调减预计负债300万元。调减累计盈余为零。

②收入费用表项目的调整:

调增其他费用100万元,调减所得税费用100万元,调本年盈余为零。

③净资产变动表项目的调整:调减累计盈余75万元。

预算会计处理:

按实际支付的赔偿金额

借:非财政拨款结余——年初余额调整 4 000 000

贷:资金结存——货币资金 4 000 000