数字经济发展挑战与机遇

主讲:赵永新

目录:

一、数字经济上升为国家战略

二、数字经济规律与主要特征

三、数字技术助推高质量发展

四、数字经济发展机遇与挑战

一、数字经济上升为国家战略

(一)数字经济的发展背景

20世纪40年代以来,电子计算机的发明与通讯设备、信息网络等的快速普及,引发了科技与社会经济的剧烈变革,被称之为"数字化革命",也被称为第三次工业革命或第三次科技革命。相应地,社会经济发展形态也发生了巨大变化,继农业经济、工业经济后,一种以现代信息通信技术为依托、以网络尤其是互联网为载体,通过信息网络实现资源生产、分配、交换和消费的新型经济——数字经济,开始成为全球关注的焦点。

(二)什么是数字经济?

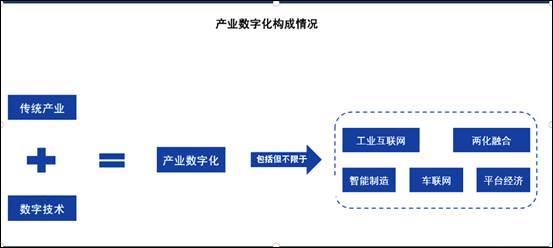

根据G20杭州峰会定义,数字经济是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。在云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的驱动下,数字经济的外延不断拓展,由狭义的数字产业化转向广义的产业数字化,涉足的行业由传统的基础电信、电子信息制造、软件服务、互联网等信息产业渗透至其他非信息行业,在智能制造、现代农业、"互联网+"等方面均发挥着重要作用。

(三)全球主要国家数字经济规模

从数字经济规模看,美国走在世界前列,2019年达13.1万亿美元。中国居第二,规模为5.2万亿美元。德国、日本、英国居第三至第五位。排名前五的国家数字经济规模占47个经济体数字经济总量的78.1%。

2019年,德国、英国、美国数字经济占GDP比重排名前三,占比分别为63.4%、62.3%、61%。2019年中国数字经济占GDP比重为36.2%。但中国数字经济增长较快,2019年同比增长15.6%。

2019年,全球服务业、工业、农业数字经济渗透率分别为39.4%、23.5%、7.5%。中国信息通信研究院院长刘多表示,数字经济“逆势上扬”,发展数字经济是各国推动经济尽快复苏的关键举措,已成为世界经济增长潜力所在。

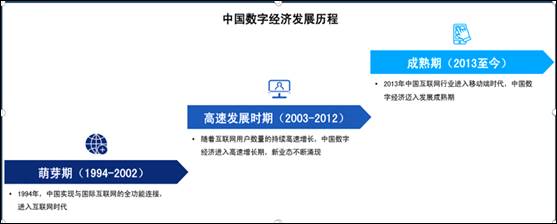

(四)我国数字经济发展历程

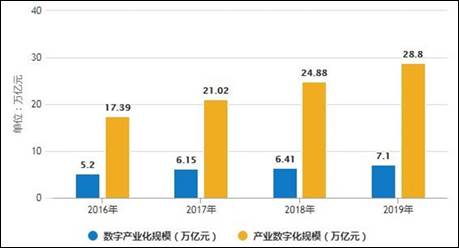

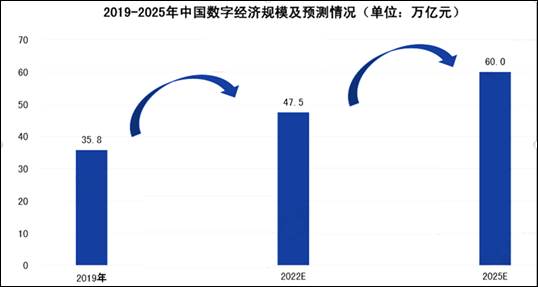

(五)我国数字经济规模

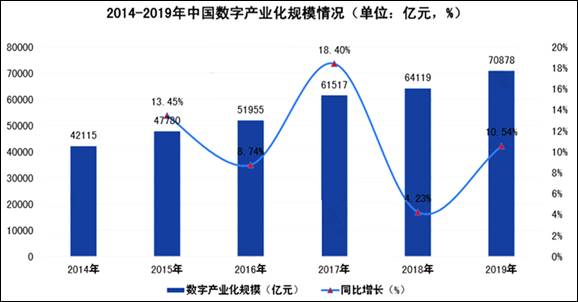

近年来,数字经济成为我国国民经济高质量发展的新动能,数字经济增加值规模由2005年的2.6万亿元增加至2019年的35.8万亿元。与此同时,数字经济在GDP中所占的比重逐年提升,由2005年的14.2%提升至2019年的36.2%。

(六)数字经济的内涵

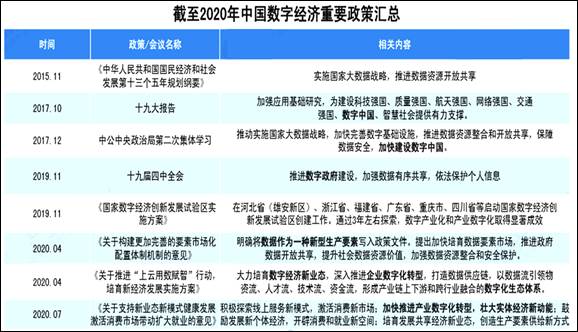

(七)数字经济成为国家战略

推动实施国家大数据战略,加快完善数字基础设施,推进数据资源整合和开放共享,保障数据安全,做大做强数字经济,加快建设数字中国。

构建万物互联、人机交互、天地一体的数字中国

要加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施,统筹规划政务数据资源和社会数据资源,完善基础信息资源和重要领域信息资源建设,形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间。

数据成为第五大生产要素

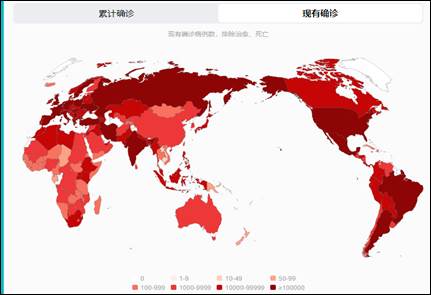

(八)疫情催生数字化转型

受新冠肺炎疫情影响,大部分网络应用的用户规模呈现较大幅度增长。其中,在线教育、在线政务、网络支付、网络视频、网络购物、即时通信、网络音乐、搜索引擎等应用的用户规模较2018年底增长迅速,增幅均在10%以上。

二、数字经济规律与主要特征

数字经济的三大定律

梅特卡夫法则:网络的价值等于其节点数的平方。所以网络上联网的计算机越多,每台电脑的价值就越大,“增值”以指数关系不断变大。

摩尔定律:计算机硅芯片的处理能力每18个月就翻一翻,而价格以减半数下降。

达维多定律:进入市场的第一代产品能够自动获得50%的市场份额,所以任何企业在本产业中必须第一个淘汰自己的产品。实际上达维多定律体现的是网络经济中的马太效应。

数字经济具有以下的基本特征

1.跨界融合

数字经济可以实现跨界,就是变革,就是开放,就是重塑融合。敢于跨界了,创新的基础就更坚实;融合协同了,群体智能才会实现,从研发到产业化的路径才会更垂直。融合本身也指代身份的融合,客户消费转化为投资,伙伴参与创新,等等,不一而足。信息服务业迅速向第一、第二产业扩张,使三大产业之间的界限模糊,出现了第一、第二和第三产业相互融合的趋势。

2.创新驱动

中国粗放的资源驱动型增长方式早就难以为继,必须转变到创新驱动发展这条正确的道路上来。这正是数字经济的特质,也更能发挥创新的力量。

3.重塑结构

信息革命、全球化、信息产业已打破了原有的社会结构、经济结构、地缘结构、文化结构。权力、议事规则、话语权不断在发生变化。互联网+社会治理、虚拟社会治理会是很大的不同。

4.尊重人性

人性的光辉是推动科技进步、经济增长、社会进步、文化繁荣的最根本的力量,信息技术的力量之强大最根本地也来源于对人性的最大限度的尊重、对人体验的敬畏、对人的创造性发挥的重视。例如分享经济。

5.外部经济性

网络的外部性是指,每个用户从使用某产品中得到的效用与用户的总数量有关。用户人数越多,每个用户得到的效用就越高。

6.可持续性

数字经济在很大程度上能有效杜绝传统工业生产对有形资源、能源的过度消耗,造成环境污染、生态恶化等危害,实现了社会经济的可持续发展

7.开放生态

关于数字经济,生态是非常重要的特征,而生态的本身就是开放的。我们推进数字经济发展,其中一个重要的方向就是要把过去制约创新的环节化解掉,把孤岛式创新连接起来,让研发由人性决定的市场驱动,让创业并努力者有机会实现价值。

8.连接一切

连接是有层次的,可连接性是有差异的,连接的价值是相差很大的。

用户和用户实现互联

企业与用户实现关联

企业与企业实现连接

行业与行业边界打破

产业与产业边界融合

万物与万物形成互联

三、数字技术助推高质量发展

(一)蓬勃发展的数字技术

1.互联网发展

截至2020年6月,中国网民规模达9.4亿,较2020年3月增长3 625万,相当于全球网民的1/5;手机网民规模达9.32亿,占比超99%。互联网普及率达67%,较3月提升2.5个百分点,约高于全球平均水平5个百分点。

2.物联网

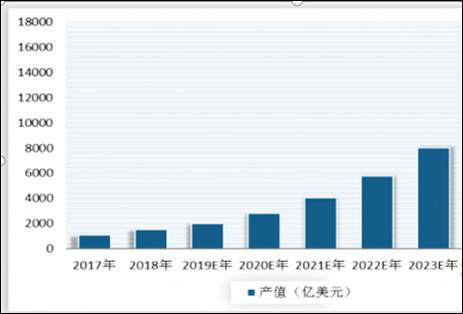

预测全球物联网产业产值在2025年有望达到15 000亿美元以上。近几年我国物联网行业保持较高的增长速度,到2018年中国物联网市场规模达到1.43万亿元,预计2020年其市场规模将突破2万亿元。

3.5G

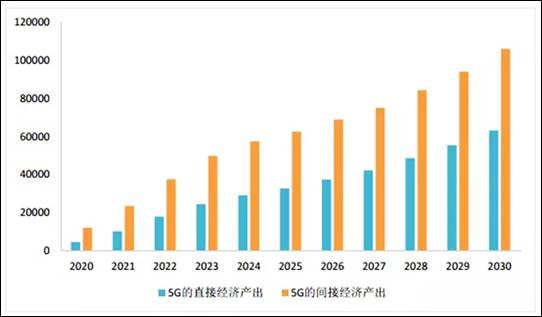

未来将加快5G市场布局,扩大商业规模。根据相关预测,2030年5G间接拉动的GDP将达到3.6万亿元。按照产业间的关联关系测算,2020年,5G间接拉动GDP增长将超过4 190亿元;2025年,间接拉动的GDP将达到2.1万亿元;2030年,5G间接拉动的GDP将增长到3.6万亿元。十年间,5G间接拉动GDP的年均复合增长率将达到24%。到2020年,中国或成为全球最大5G市场。

4.大数据

随着大数据在各行业的融合应用不断深化,2019年中国大数据市场产值达到8 500亿元。与大数据技术的融合,数字经济将实现更多的应用。未来,大数据技术应用将进一步加深,2020年产业规模有望突破10 000亿元。

5.云计算

云计算作为新型基础设施的核心环节,是互联网、大数据、人工智能等新技术的关键底座,已经成为推动传统产业数字化转型、支撑数字经济发展的重要力量。我国云计算产业呈现出稳健发展态势。2019年云计算整体市场规模已经达到 1 334亿元,其中公有云市场规模达到689亿元,私有云市场规模达到645亿元,预计未来四年仍将保持快速增长的态势。

6.人工智能

自2015年开始,中国人工智能市场规模逐年攀升。随着人工智能技术的逐渐成熟,科技、制造业等业界巨头不断深入布局。数据显示,2018年中国人工智能市场规模约为339亿元,增长率达到56.2%。据预测,到2020年,中国在人工智能的市场规模有望达到超710亿元。

7.区块链

2020年以来,区块链在金融领域、政务服务、司法领域、医疗健康、产品溯源、公益慈善、社区服务、智慧城市等众多领域落地实施。2020上半年,全国区块链政务服务应用落地项目达到42个,包括行政审批、电子证照、数据共享、精准扶贫、海关贸易、城市治理、电子票据等众多应用场景,其中行政审批和电子证照方面的应用最广泛,分别落地118个项目。

(二)数字技术助推数字经济产业高质量发展

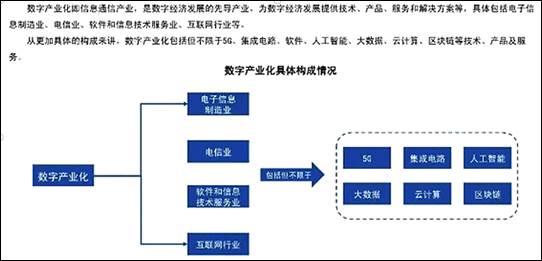

1.数字产业化发展

2.电信信息制造业发展

2020年1-5月,规模以上电子信息制造业增加值同比增长3.7%,增速比2019年同期回落5.7个百分点;规模以上电子信息制造业实现

营业收入同比增长1.3%,利润总额同比增长34.7%。

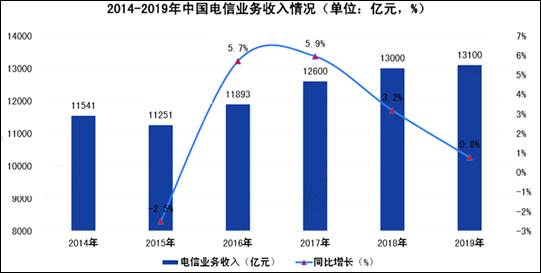

3.电信业务发展

2019年电信业务收入累计完成1.31万亿元,比2018年增长0.8%。

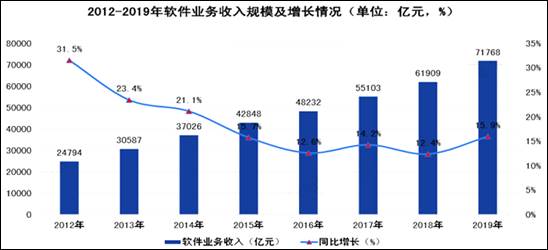

4.软件和信息服务业发展

2012-2019年软件和信息技术服务业快速发展,2019年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超过4万家,累计完成软件业务收入7.2万亿元。

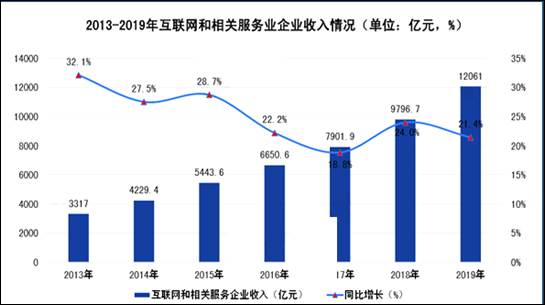

5.互联网和相关服务业发展

2013-2019年互联网和相关服务业企业保持快速发展的态势,对数字经济的支撑作用不断增强。2019年互联网和相关服务业企业完成业务收入12 061亿元,按可比口径计算,同比增长21.4%。

6.产业数字化发展

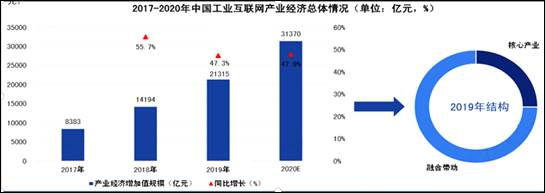

工业互联网发展

2019年中国工业互联网产业经济增加值规模为2.13万亿元,同比实际增长47.3%,占GDP比重为2.2%,对经济增长贡献为9.9%。其中工业互联网核心产业增加值规模为5 361亿元,工业互联网融合带动的经济增加值规模为1.60万亿元。

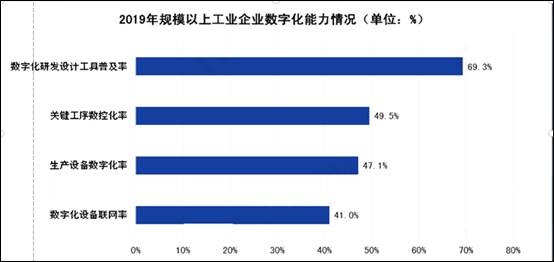

2019年,规模以上工业企业的生产设备数字化率、关键工序数控化率、数字化设备联网率分别达到47.1%、49.5%、41.0%,工业企业数字化研发设计工具普及率达到69.3%。

政务互联网发展

网上政务服务能力指数为“非常高”的省级政府从2016年的3个增加到8个,指数为“高”的从2016年的9个增加到15个,网上政务服务能力为“低”的首次为零。2020年以来,从数字化防疫到数字化防汛,中国政府精细化、智能化的数字化服务迈上新台阶。

智慧城市发展

截至2020年7月,住建部公布的智慧城市试点数量已经到达290个,再加上科技部、工信部、国家测绘地理信息局、发改委等确定的智慧城市相关试点数量,目前我国智慧城市试点数量累计已经达到749个;在智慧城市投入方面,根据IDC统计数据,2019年中国智慧城市技术相关投资达到约229亿美元,2020年,中国智慧城市技术相关投资将达到266亿美元,仅次于美国。

四、数字经济发展机遇与挑战

(一)数据化技术新机遇

数据技术软件硬件都迎来重要机会。5G基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、物联网、工业互联网等新基础设施,进而推动中国经济数字化转型。其中,5G产业链推动人工智能与物联网结合发展到智联网软件硬件市场预计至少5万亿产值。

人工智能企业数量超过4 000家,在智能制造和车联网等应用领域优势明显,预计2025年软件硬件至少4 000亿市场规模。大数据行业软件硬件预计到2022年至少3.5万亿市场规模,工业互联网软件硬件大约1万亿市场规模。物联网软件硬件市场上涨空间可观,预计2020年中国物联网市场规模将突破2万亿。

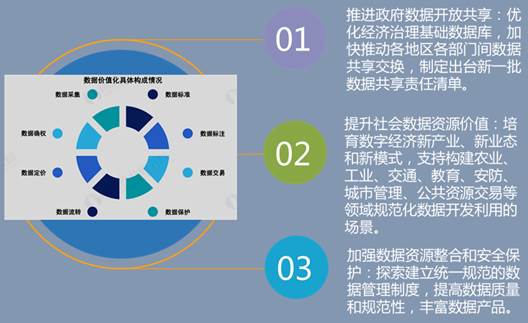

(二)数据产业化新机遇

政府部门掌握着大量基础性、关键性的数据资源,涉及政府运行、经济发展、社会治理等各个领域,这些数据的开放程度及范围对于促进社会发展的重要性不言而喻。通过数据的共享、开放,可以打通政府部门、企事业单位和社会组织的数据壁垒,使得数据利用最大化和公共利益最大化。

社会数据化,预计到2022年市场规模将达25万亿元。到目前为止,总计约500多个城市已提出智慧城市发展计划或在建智慧城市,整个智慧城市产业链都会是投资热点。

(三)产业数据化新机遇

农业数据化,在推进数字农业发展和数字乡村建设,构建农业农村数字资源体系,着力推进重要农产品全产业链大数据建设方面存在广阔空间。我国智慧农业市场规模由2015年137亿美元上升到2020年的268亿美元。

产业数据化,以传统产业和科技产业共建融合为基础,推动产业供给侧和需求侧运营流程的数据在线,链接客户、结构可视、智慧决策,对产业链上下游的全要素数字化改造,从而实现产业降本提效、提高用户体验、增加产业收入和升级产业模式。产业互联网是互联网深化发展的高级阶段,也是产业转型升级的必然要求。我国智能制造系统集成市场规模预计将从2016年1060亿元上升到2020年的2305亿元。年平均增长速度在20%以上。

中国车联网产业前景广阔,2019年车联网市场规模超1 900亿元。随着车联网技术的进一步应用,中国车联网市场规模持续扩大,预计2020年有望超过2 500亿元。而2022年将可能达到3500亿元。

我国早期兴起的互联网平台企业,从起步到市值/估值过100亿美元,网易、携程、京东用了超过10年的时间,百度、阿里巴巴、腾讯、奇虎360、新浪微博花了7~9年时间;而2010年以后出现的超大型平台的成长周期则普遍在6年以下,甚至仅需2~3年。我国超大型平台数量由2013年的6个上升为2018年的20个。

(四)数字化金融新机遇

金融机构加速应用区块链、大数据、人工智能等数字技术,实现云端办公,信贷业务的尽责、评审、放款等环节全部搬至线上,通过在线文件流转、视频会议审核实现在线审批等。数据应用成为推动金融转型升级的新引擎,助力金融更好地服务实体经济,特别是在普惠金融发展方面,数据应用发挥了重要作用,给金融机构提供了广阔的发展机遇。

而在数字金融中最重要的体现形式——货币,也将从互联网时代的电子货币升级为数字货币。基于区块链技术的央行数字货币(DC/EP)是中国的货币体系应对已经到来的数字经济时代的一项非常重要的金融创新。

(五)全要素数据化机遇

人类社会已经步入数据驱动的数字经济时代,数据要素空前提升了全要素生产率,成为数字经济时代的关键要素,未来,或将大概率出现土地、劳动力、资本、技术等全要素、全域、全过程的数据化。

(六)数字经济发展遇到的挑战

一是我国数据要素市场尚处于发展的起步阶段,数据确权、开放、流通、交易等环节相关制度尚不完善,成为大数据产业乃至数字经济发展的制约因素。二是产业数字化转型面临困难。产业数字化转型三二一产逆向融合路径逐渐明朗,但工业、农业数字化转型仍面临较高壁垒,同时,平台经济、分享经济等新兴产业发展快但体量尚小,对经济增长支撑作用有限。三是数字化转型风险显现。数字化转型会带来经济波动风险,由于新旧业态交替,加速传统企业退出,拉大收入分配差距,造成结构性失业等风险。四是市场发展秩序尚待规范。市场发展显著领先于制度规范,市场乱象不断,而政府治理能力和治理水平亟待优化。